Remember Who You Are

前回のエントリーで書いたように、現在、授業が終わるにあたり、経験豊富な教授陣から色々なメッセージを頂いている。

- 信じた道を行きなさい。

- 自分にとって何が幸せなのかをよく知りなさい。

- お金に惑わされないようにして、楽しいと思える事、意味があると思える事をしなさい。

- 喜んでリスクをとりなさい。保険などいらない。HBSを卒業した事こそが、最もすばらしい保険なのだから。

- 自分の力を信じなさい。君たちの可能性は、君たちが思うよりはるかにすばらしいものであり、決してあなどってはいけない。

- 世界は君たちを必要としている。だから、正しいことをしなさい。

- 何歳になろうとも、夢を失ってはいけない。この年になった私(教授)ですら、まだまだ夢があるのだから。

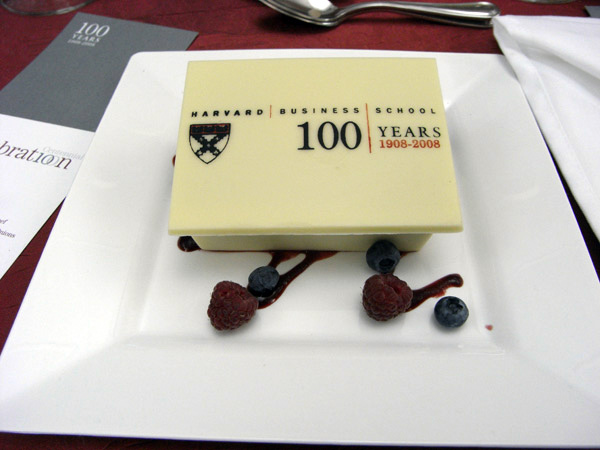

前回書いたとおり、HBSの最後の授業での言葉は本として出版されている。これは、HBS生の僕ですら、大事に読んでいる。後輩のみんなも、まだ読んでなかったら読むといいよ。

しかし、実際のこうした教育内容にも関わらず、一歩外に出ると世界は違う目で僕たちを見る。これはインターネットでよく見る有名なコピペ。原文は英語で、出所不明。

メキシコの田舎町。海岸に小さなボートが停泊していた。 メキシコ人の漁師が小さな網に魚をとってきた。その魚はなんとも生きがいい。それを見たアメリカ人旅行者は、「すばらしい魚だね。どれくらいの時間、漁をしていたの」と尋ねた。すると漁師は「そんなに長い時間じゃないよ」と答えた。

旅行者が「もっと漁をしていたら、もっと魚が獲れたんだろうね。おしいなあ」と言うと、漁師は、自分と自分の家族が食べるにはこれで十分だと言った。 「そ

れじゃあ、あまった時間でいったい何をするの」と旅行者が聞くと、漁師は、「日が高くなるまでゆっくり寝て、それから漁に出る。戻ってきたら子どもと遊ん

で、女房とシエスタして。 夜になったら友達と一杯やって、ギターを弾いて、歌をうたって…ああ、これでもう一日終わりだね」

すると旅行者はまじめな顔で漁師に向かってこう言った。「ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得した人間として、きみにアドバイスしよう。い

いかい、きみは毎日、もっと長い時間、漁をするべきだ。それであまった魚は売る。お金が貯まったら大きな漁船を買う。そうすると漁獲高は上がり、儲けも増

える。その儲けで漁船を2隻、3隻と増やしていくんだ。やがて大漁船団ができるまでね。そうしたら仲介人に魚を売るのはやめだ。自前の水産品加工工場を建

てて、そこに魚を入れる。その頃にはきみはこのちっぽけな村を出てメキソコシティに引っ越し、ロサンゼルス、ニューヨークへと進出していくだろう。きみは

マンハッタンのオフィスビルから企業の指揮をとるんだ」

漁師は尋ねた。

「そうなるまでにどれくらいかかるのかね」

「二〇年、いやおそらく二五年でそこまでいくね」

「それからどうなるの」

「それから? そのときは本当にすごいことになるよ」と旅行者はにんまりと笑い、「今度は株を売却して、きみは億万長者になるのさ」

「それで?」

「そうしたら引退して、海岸近くの小さな村に住んで、日が高くなるまでゆっくり寝て、日中は釣りをしたり、子どもと遊んだり、奥さんと昼寝して過ごして、夜になったら友達と一杯やって、ギターを弾いて、歌をうたって過ごすんだ。どうだい。すばらしいだろう」

この話は、僕たちに対する皮肉であり、HBSで現実に教えていることとは真逆の事を言っている。つまり、自分が誰であり、何が自分を幸せにするのか、そのために何をするか・・・それを見失う典型的な連中は、僕たちのような人間だ、ということだ。でも、これはまさにその通りであり、だからこそHBSの教授も、「Remember Who You Are」と、わざわざ言わねばならないのだろう。

信じた道を行く事は、時にお金を稼ぐより遥かに難しい。お金を稼ぐのはテクニックを学べばできるかもしれないが、信じた道を行くためには圧倒的な自信と勇気が必要だ。たとえば、お金がもっともうかる会社から声がかかった時、「信じた道だから」というぼんやりした理由で断るのは、勇気がいるのだろう。まして、お金について学べば、いくら損するかがよりはっきりわかってしまうため、もっと勇気がいるようになるのかもしれない。そして僕らは流されていき、気づけば漁師に無意味なアドバイスをするようになり、HBSのMBAはバカ代表となる。

だから、そうならないように、僕もこうした意義ある批判は忘れないようにして、自分の信念を忘れないようにしたい。